Октоих — одна из главных, основополагающих книг для православного богослужения. Он содержит тексты изменяемых песнопений и молитвословий, входящих в последования вечерни, повечерия, утрени и Литургии, а также воскресной малой вечерни и полунощницы. Все песнопения по характеру напевов разделяются на восемь гласов, каждый из которых употребляется на протяжении одной седмицы (недели).

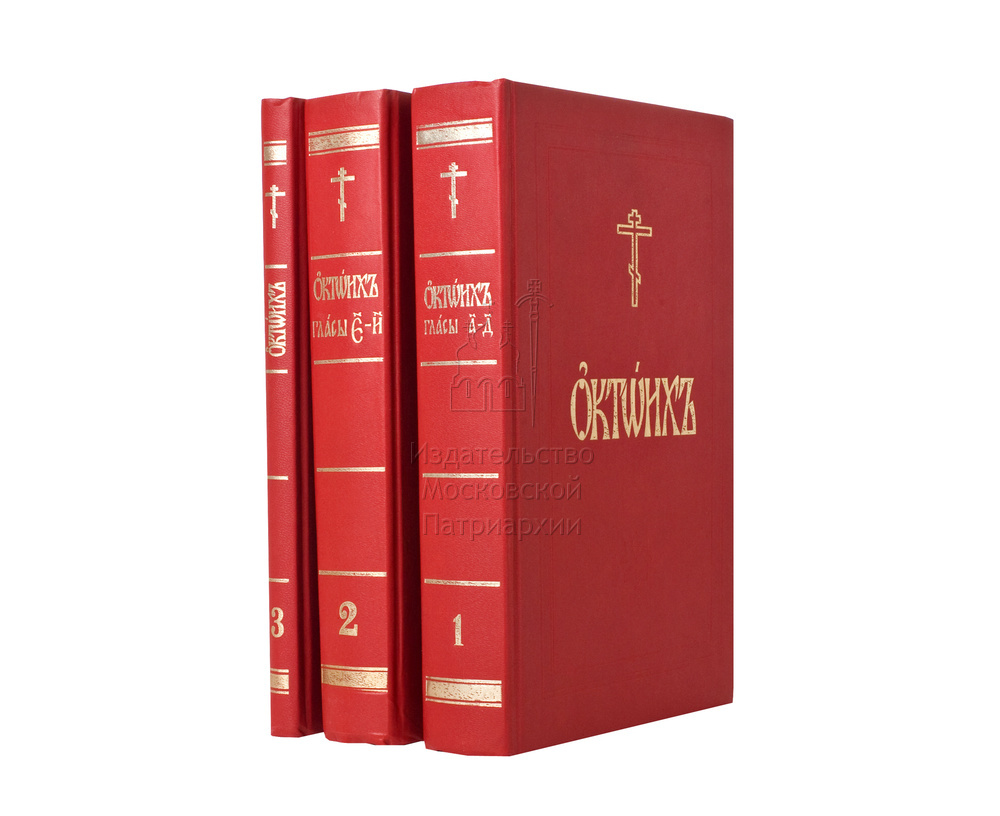

Репринтное издание Октоиха 1996 года вышло в трёх томах. Первые два тома традиционно содержат молитвословия соответственно, 1–4 и 5–8 гласов. В третий том вошли ноты неизменяемых песнопений Великой Вечерни и Утрени, песнопения восьми гласов, в Дополнении — воскресные Евангельские стихиры сокращённого Киевского распева и Подобны напева Оптиной пустыни.

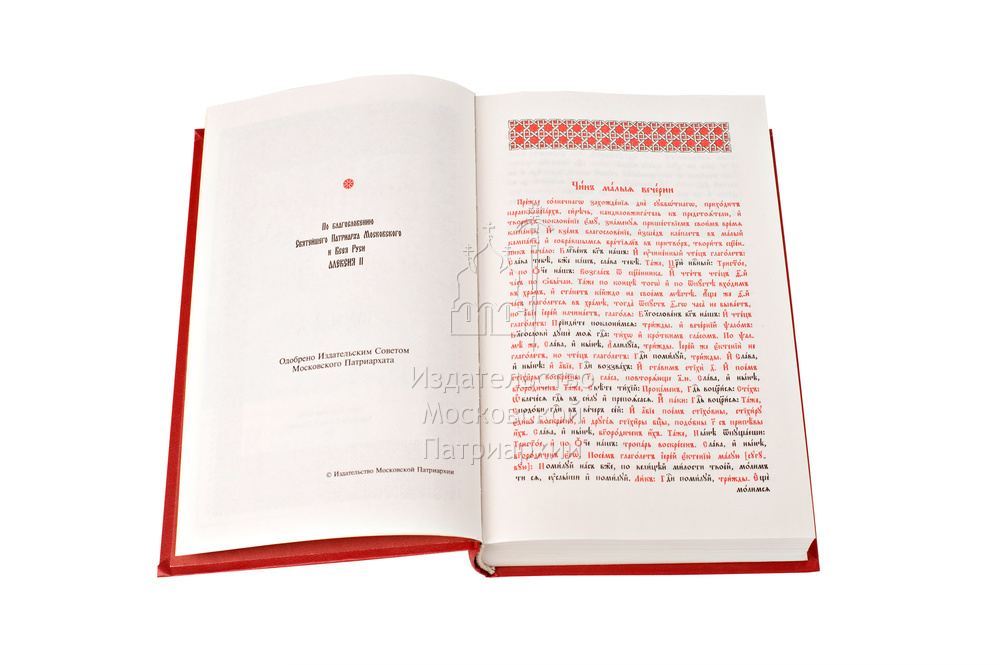

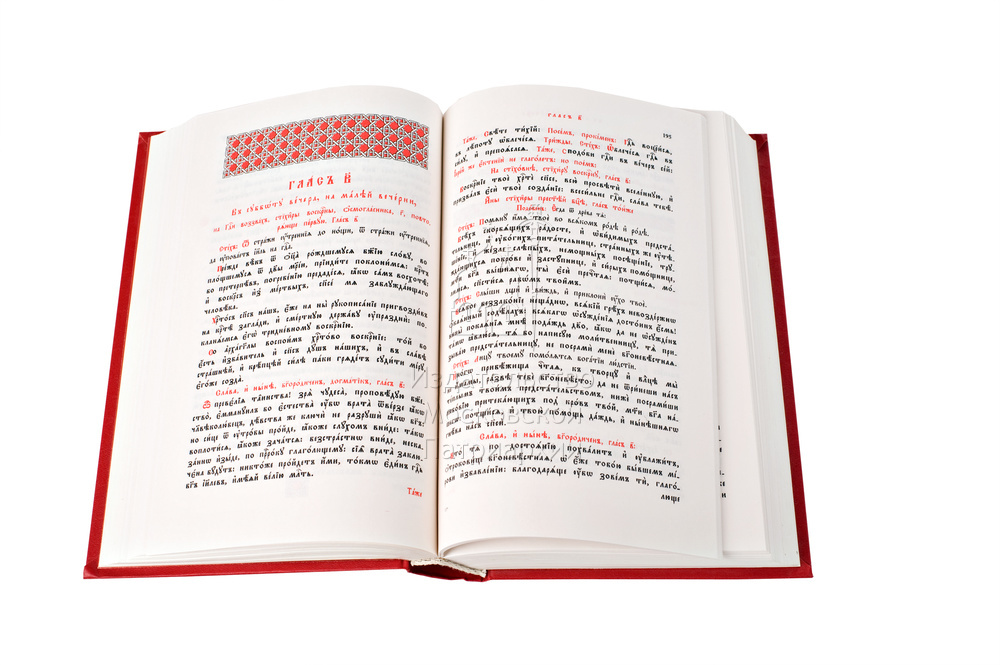

Октоих напечатан церковнославянским шрифтом, в две краски, на качественной офсетной бумаге.

Создание Октоиха — богослужебной книги песнопений седмицы, распределённых по восьми гласам, — восходит к литургическому творчеству отцов Церкви и, в особенности, к преподобному Иоанну Дамаскину, святому песнотворцу VIII века, создателю стройной системы церковного осмогласия.

Структура осмогласия как церковного установления, связующего тексты стихир, тропарей, кондаков, антифонов, ирмосов и других видов церковного гимнотворчества с определёнными для каждого гласа напевами, входит в годовой круг богослужения, образуя внутри его ряд последовательных циклов («столпов»), состоящих из восьми седмиц. Вершина богослужебного года — Святая Пасха. К ней, как космическому центру, тяготеют и от неё расходятся суточный, седмичный и годовой круги богослужения. Будучи составной частью и вместе отображением годового круга, каждый малый седмичный круг начинается службой Недели — «малой Пасхой», прославлением Воскресения Христова. Таково первичное содержание песнопений Октоиха и изначальное место его в богослужении1.

Музыкально-певческая структура осмогласия, сложившаяся как цельная художественная система 8-ми гласов, не ограничивается службами Октоиха. С древних времён осмогласие стало уставной основой богослужебного пения, определяющей неразрывную связь и единство гласовых напевов и молитвенных текстов.

В жизни Церкви осмогласие являет образ ангельского славословия, восхождения к Горнему, возводящего ум и сердце от земли к Небесным. Каждый из 8-ми гласов обладает не только своим ладовым строем и совокупностью характерных для него мелодических напевок, но и присущим ему духовным, благодатным воздействием.

Напевы осмогласия — сокровищница церковнопевческого творчества.

В Русской Православной Церкви молитвенные тексты Октоиха и других богослужебных книг, переведённые на церковно-славянский язык, и в особенности новые службы русским святым, получили самостоятельное певческое раскрытие. Высшим проявлением церковного певческого творчества стал одноголосный Знаменный распев, которым к началу XVI века был распет весь круг богослужебных песнопений.

В XVII веке в Русской Церкви возникают новые осмогласные распевы — Малый Знаменный, Греческий, Болгарский и Киевский. Постепенно сложились также многочисленные монастырские распевы, как местные варианты основных распевов. Все они составляют богатейшее музыкальное наследие, связанное с традициями певческих центров Древней Руси: Киева, Новгорода, Владимира, Москвы, монастырей Русского Севера. Непреходящее значение их — в нерасторжимом внутреннем единстве слова и напева как совершенном выражении молитвы. Подобно древней иконописи и церковному гимнотворчеству, они озарены духовным опытом подвижников Церкви, молитвенным созерцанием многих безвестных создателей. Раскрывая молитву, они и ныне в многообразных формах сохраняют единую основу осмогласия в православном богослужении.

Начиная с 1772 года издавались нотные богослужебные книги — Обиход, Октоих, Ирмологий, Праздники, а с 1891 года — Постная и Цветная Триоди, содержащие одноголосные мелодии русских церковных распевов. На протяжении XIX — начала XX века происходит возрождение древнерусских распевов, в особенности в творчестве А. Д. Кастальского (1856—1926) и в деятельности Синодального хора. Изучение крюковых рукописей в последние десятилетия привело к открытию выдающихся памятников древнерусского певческого искусства.

Издательский отдел Московского Патриархата, осуществляя издание серии богослужебных книг, сопровождает её нотными приложениями. Нотное дополнение к Октоиху, издаваемое для клиросного пения, составлено из основных песнопений каждого гласа, с использованием употребительных распевов и тех неизменяемых песнопений вечернего и утреннего богослужения, которые составляют единое целое с песнопениями Октоиха.

Образцы обиходных напевов 8-ми гласов даны в редакции А. Д. Кастальского и С. В. Смоленского, с обозначением чередования мелодических строк для правильного усвоения гласовой мелодии2. Тональность их может быть изменена в соответствии с составом и певческими возможностями хора.

Знаменным распевом даны догматики, степенны, прокимны, аллилуиарии и некоторые песнопения из Обихода. Переложения церковных распевов, доступные для исполнения небольшими хорами, приводятся в двухстрочном партитурном изложении.

Для настоящего издания использованы Обиход нотного пения употребительных церковных распевов (М., 1892), Октоих нотного пения, сиречь Осмогласник (М., 1889), Спутник псаломщика (Пг., 1916, 3-е издание), Обиход церковного пения Синодального хора под редакцией А. Д, Кастальского, Нотный обиход Киево-Печерской Свято-Успенской Лавры (Киев, 1910) и Церковно-певческие сборники, содержащие переложения древних распевов.

______________________________________________

Издание подготовлено Отделом богослужебных книг Издательства Московской Патриархии.

Заведующий отделом — священник Иоанн Нефёдов.

Октоих — одна из главных, основополагающих книг для православного богослужения. Он содержит тексты изменяемых песнопений и молитвословий, входящих в последования вечерни, повечерия, утрени и Литургии, а также воскресной малой вечерни и полунощницы. Все песнопения по характеру напевов разделяются на восемь гласов, каждый из которых употребляется на протяжении одной седмицы (недели).

Репринтное издание Октоиха 1996 года вышло в трёх томах. Первые два тома традиционно содержат молитвословия соответственно, 1–4 и 5–8 гласов. В третий том вошли ноты неизменяемых песнопений Великой Вечерни и Утрени, песнопения восьми гласов, в Дополнении — воскресные Евангельские стихиры сокращённого Киевского распева и Подобны напева Оптиной пустыни.

Октоих напечатан церковнославянским шрифтом, в две краски, на качественной офсетной бумаге.

Создание Октоиха — богослужебной книги песнопений седмицы, распределённых по восьми гласам, — восходит к литургическому творчеству отцов Церкви и, в особенности, к преподобному Иоанну Дамаскину, святому песнотворцу VIII века, создателю стройной системы церковного осмогласия.

Структура осмогласия как церковного установления, связующего тексты стихир, тропарей, кондаков, антифонов, ирмосов и других видов церковного гимнотворчества с определёнными для каждого гласа напевами, входит в годовой круг богослужения, образуя внутри его ряд последовательных циклов («столпов»), состоящих из восьми седмиц. Вершина богослужебного года — Святая Пасха. К ней, как космическому центру, тяготеют и от неё расходятся суточный, седмичный и годовой круги богослужения. Будучи составной частью и вместе отображением годового круга, каждый малый седмичный круг начинается службой Недели — «малой Пасхой», прославлением Воскресения Христова. Таково первичное содержание песнопений Октоиха и изначальное место его в богослужении1.

Музыкально-певческая структура осмогласия, сложившаяся как цельная художественная система 8-ми гласов, не ограничивается службами Октоиха. С древних времён осмогласие стало уставной основой богослужебного пения, определяющей неразрывную связь и единство гласовых напевов и молитвенных текстов.

В жизни Церкви осмогласие являет образ ангельского славословия, восхождения к Горнему, возводящего ум и сердце от земли к Небесным. Каждый из 8-ми гласов обладает не только своим ладовым строем и совокупностью характерных для него мелодических напевок, но и присущим ему духовным, благодатным воздействием.

Напевы осмогласия — сокровищница церковнопевческого творчества.

В Русской Православной Церкви молитвенные тексты Октоиха и других богослужебных книг, переведённые на церковно-славянский язык, и в особенности новые службы русским святым, получили самостоятельное певческое раскрытие. Высшим проявлением церковного певческого творчества стал одноголосный Знаменный распев, которым к началу XVI века был распет весь круг богослужебных песнопений.

В XVII веке в Русской Церкви возникают новые осмогласные распевы — Малый Знаменный, Греческий, Болгарский и Киевский. Постепенно сложились также многочисленные монастырские распевы, как местные варианты основных распевов. Все они составляют богатейшее музыкальное наследие, связанное с традициями певческих центров Древней Руси: Киева, Новгорода, Владимира, Москвы, монастырей Русского Севера. Непреходящее значение их — в нерасторжимом внутреннем единстве слова и напева как совершенном выражении молитвы. Подобно древней иконописи и церковному гимнотворчеству, они озарены духовным опытом подвижников Церкви, молитвенным созерцанием многих безвестных создателей. Раскрывая молитву, они и ныне в многообразных формах сохраняют единую основу осмогласия в православном богослужении.

Начиная с 1772 года издавались нотные богослужебные книги — Обиход, Октоих, Ирмологий, Праздники, а с 1891 года — Постная и Цветная Триоди, содержащие одноголосные мелодии русских церковных распевов. На протяжении XIX — начала XX века происходит возрождение древнерусских распевов, в особенности в творчестве А. Д. Кастальского (1856—1926) и в деятельности Синодального хора. Изучение крюковых рукописей в последние десятилетия привело к открытию выдающихся памятников древнерусского певческого искусства.

Издательский отдел Московского Патриархата, осуществляя издание серии богослужебных книг, сопровождает её нотными приложениями. Нотное дополнение к Октоиху, издаваемое для клиросного пения, составлено из основных песнопений каждого гласа, с использованием употребительных распевов и тех неизменяемых песнопений вечернего и утреннего богослужения, которые составляют единое целое с песнопениями Октоиха.

Образцы обиходных напевов 8-ми гласов даны в редакции А. Д. Кастальского и С. В. Смоленского, с обозначением чередования мелодических строк для правильного усвоения гласовой мелодии2. Тональность их может быть изменена в соответствии с составом и певческими возможностями хора.

Знаменным распевом даны догматики, степенны, прокимны, аллилуиарии и некоторые песнопения из Обихода. Переложения церковных распевов, доступные для исполнения небольшими хорами, приводятся в двухстрочном партитурном изложении.

Для настоящего издания использованы Обиход нотного пения употребительных церковных распевов (М., 1892), Октоих нотного пения, сиречь Осмогласник (М., 1889), Спутник псаломщика (Пг., 1916, 3-е издание), Обиход церковного пения Синодального хора под редакцией А. Д, Кастальского, Нотный обиход Киево-Печерской Свято-Успенской Лавры (Киев, 1910) и Церковно-певческие сборники, содержащие переложения древних распевов.

______________________________________________

Издание подготовлено Отделом богослужебных книг Издательства Московской Патриархии.

Заведующий отделом — священник Иоанн Нефёдов.